ロシアの農奴制廃止 (1861年) 労働者の自由は国家の基盤

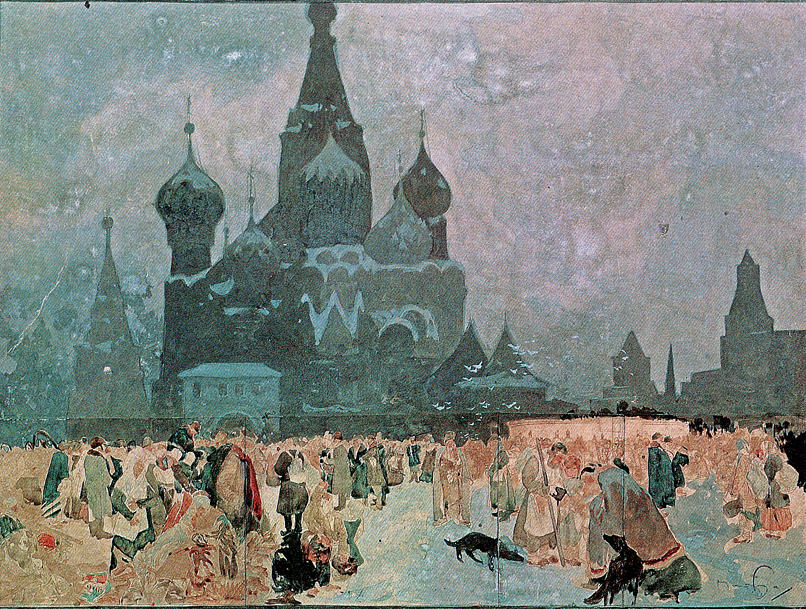

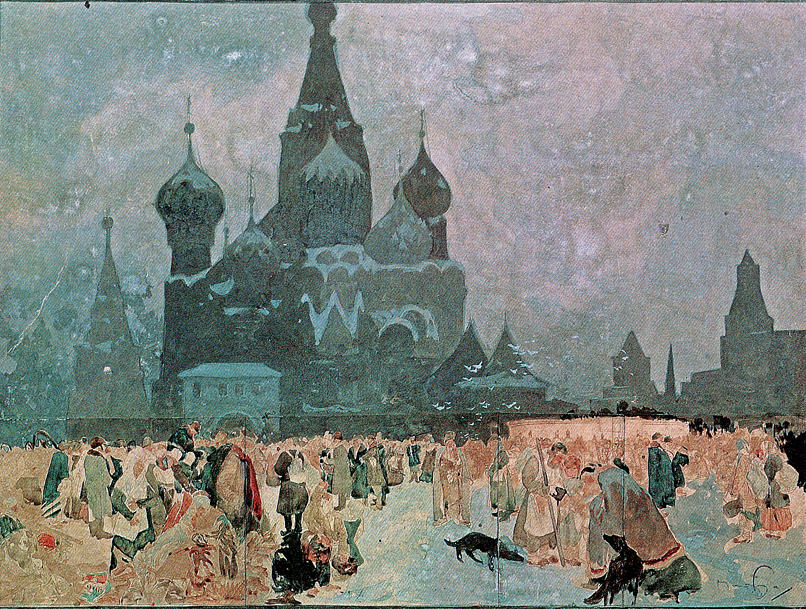

1913年のモスクワ取材でミュシャが撮影した写真(左)と

『ロシア農奴制廃止』 デッサン(右)

ロシア

ロシアは、唯一独立を保っている「スラヴ人の強大国」と当時の常識からミュシャも考えていました。ソヴィエト連邦時代を経た今日もそのような見方が大勢を占めています。しかし詳しく見ると「常識」とはやや異なるロシアの姿が浮かび上がってきます。

「ロシア」は、9世紀から13世紀に存在した「キエフ・ルーシ(キエフ大公国)」の「ルーシ」をギリシア語読みしたものです。そして「ルーシ」とは、スラヴ人を支配したノルマン人部族の呼称でした。

東スラヴで「スラヴの故郷」とされるキエフ・ルーシは、ウクライナからベラルーシの地域に住んでいたスラヴ人たちが、6世紀ころモンゴル系騎馬民族アヴァールに征服されて大勢がチェコ、ポーランド、バルカン半島方面に連れ去られた後、「故郷」に残っていた人々がさらに北西のスウェーデンからやってきたゲルマン系ノルマン人(ヴァリャーグ族などバイキングの流れ)に支配されてできた国です。国民の多数はスラヴ人ですが支配層はノルマン人の武装商人でした。ですから初期の支配者の名前はゲルマン系です。そもそも「ルーシ」という言葉は、ノルマン人が自分たちを指す呼び名だったようです。

キエフ・ルーシはビザンツ帝国(東ローマ帝国)との交易で栄え、スラヴ人の力が強くなって徐々にスラヴ化しますが1240年のモンゴル軍侵攻で崩壊し、今度は「タタールのくびき」と呼ぶ厳しいモンゴル支配の時代が続きます。

キエフ・ルーシ諸侯の一人モスクワ公はモンゴルの手先として朝貢をルーシ諸侯から取りたてて蓄財し次第に強力になり、モスクワ大公国として独立し皇帝(ツァーリ 正確には大公の上、皇帝の下)を名乗るようになります。皇帝(ツァーリ)の2人目がイヴァン雷帝(イヴァン4世)で、領土を拡大して集権化、専制化を進めます。

大貴族が支配する農奴制による専制政治はピョートル大帝のロマノフ朝にも引き継がれ、ロシア革命後のスターリン、ブレジネフ体制では共産主義の強権専制政治が続きます(革命直後の一時期、農民は農産物を自由に販売できたがスターリン以降は禁止になり、国内パスポート制によって農民の移動が制限され農奴制時代と同様になった。)。

ソヴィエト連邦崩壊後のロシア連邦でも、被害意識と表裏の侵略性と残虐性、民主的自律よりも強権のもとでの安定を望み、大国意識から 政治への関心が薄く「寄らば大樹」の保守的な国民性は、専制ロシア550年の隷属、農奴の歴史に培われたものでしょう。第二次世界大戦で、ドイツ東部を含む東ヨーロッパはソ連軍によって「解放」されましたが、各地で起こったソ連軍の略奪や女性への暴行は「口にすることができない」ほど残虐だったため、その後の共産党支配もあって、どの地域でも表層からはうかがえないかたちで今も伝わっています。

ロシアは広大な国土(日本の45倍ほど)とスラヴ人グループでは最大人口(約1億4000万人)の強国で、偉大な音楽・文学・演劇・絵画を生んだ「スラヴの代表」、「スラヴの中心」と見られがちですが、専制強権の暴虐を是とする1000年にわたる歴史、国民性は、平和を愛する他のスラヴ諸国とは異質であり、スラヴの中でも特異な国と考えるほうがわかりやすいでしょう。

Click !

希望の改革

クリミア戦争(1853-1856)の敗戦で後進性を露呈したロシアは内政の抜本的な改革を迫られます。皇帝アレクサンドル2世(1818-1881)はロシアの産業発展を目指して1861年に農奴制の廃止を決めました。ミュシャが生まれて間もないころです。(「農奴」とは、国や時代によって違いはあるが、限られた私有財産は持てても住地から離れる自由がなく土地所有貴族に縛られた奴隷。1946年まであった日本の小作農がこれに近い。)

ロシアは大国であってもいつの時代も常に後進国です。チェコでは農奴制はすでに1781年に廃止されていました。ただ、当時オーストリアの支配下にあったチェコをはじめスラヴ人の住む地域で独立国はロシアだけだったので、ロシアの改革はミュシャたちスラヴの人々には「希望の改革」と映ったのです。

画面は1861年2月19日、農奴解放の詔勅が読み上げられた直後のクレムリンとヴァシリー教会前の様子です。

アレクサンドル2世は農奴解放令のほかにも教育改革、司法改革、地方行政改革、軍制改革を行います。しかし、モンゴル支配また強権専制政治に永く隷属する歴史を持つロシア国民には、個人の自立や民主的な社会の変革よりも

強権支配のもとで安定を望む傾向があり、さらに専制支配を残した農奴解放は農民が領主から土地を買いとることができないまま工業化、近代化に進み、かえって国民は取り残され、矛盾と格差が広がる結果になりました。むしろ革命運動が頻発して1881年にアレクサンドル2世は暗殺されます。

色を変えたのは

『スラヴ叙事詩』のテーマとして『ロシアの農奴制廃止』を含めたのは『スラヴ叙事詩』パトロン、親スラヴ親ロシアのチャールズ・クレインの希望でした。1913年、ミュシャはこの「改革」を描くための調査取材でモスクワを訪れました。しかしロシア庶民の生活困窮は50年前と変わらず、ミュシャが見たロシアの現実は悲惨なものでした。当初はスラヴ人最大の国家ロシアの栄光を祝典として描くつもりでしたが、この旅行から帰って画面の色調を変更しました。重く沈んだ空気と威圧感を画面から感じるのはそのような背景からです。

『スラヴ叙事詩』が歴史の「変化」する契機となる場面を主に描いているなかで、『ロシアの農奴制廃止』はいわば「変わらなかった」場面を描いていて、『スラヴ叙事詩』の特異な1点といえます。

Click !