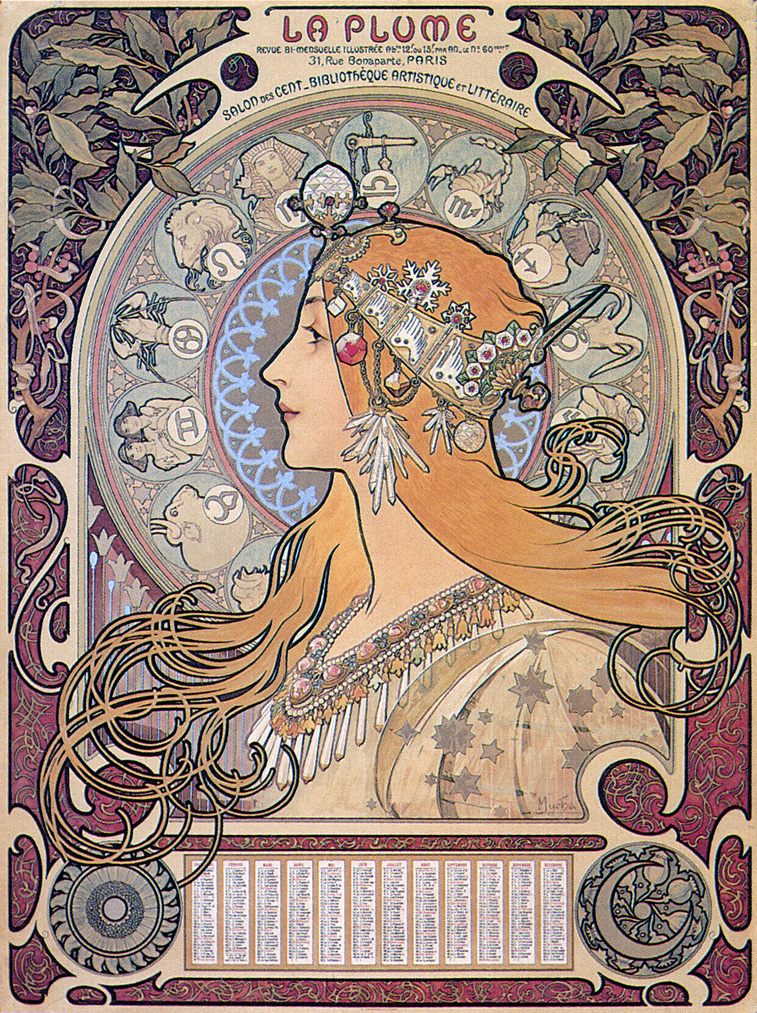

黄道十二宮 ラ・プリュムのカレンダー 1896年 リトグラフ

カレンダー

『黄道十二宮』 はシャンプノワ・リトグラフ工房の1897年のカレンダーでした。このカレンダーに注目した 『ラ・プリュム』 誌の編集長レオン・デシャンが「ラ・プリュム芸術出版社」のカレンダーとして広め、大好評を博しました。その後もいろいろな使われ方をして7種ものヴァリアントが存在します。

美しい女性の横顔と宝石をちりばめた豪華なティアラやネックレス、奔放にしかし品位を失わない髪のうねり、くまなく埋め尽くす装飾、ビザンティンやケルトの適度にエキゾチックな雰囲気、絶妙なバランスを保つ画面構成、ミュシャ・スタイルの魅力が凝集した『黄道十二宮』が時代を超えて世界中で人気があるのは当然ともいえるでしょう。

動物の星座

『黄道十二宮』は女性を飾る12の星座をさし、天体の1年の動きを示しています。ギリシア語で「動物の円盤」という意味の「ゾディアック Zodiac」というタイトルはカレンダーとしての性格をあらわしています。

月桂樹

常緑樹の月桂樹は「不滅」のシンボルです。一般には「勝利」や「栄誉」と思われていますが、栄誉を讃えるため勝者に「不滅」の象徴の月桂樹を贈ったものが変化しました。「月桂樹」をカレンダーに飾るのは不滅をあらわすからです。また月桂樹が一年の最後、休息の季節の冬を象徴しているからでもあります。

「月桂樹」とともに、「太陽」と「月」、昼を表す「ヒマワリ」と夜を象徴する「ケシ」など、ミュシャは「時」のシンボルを飾ることによってカレンダーの「機能」をよりいっそう高めています。

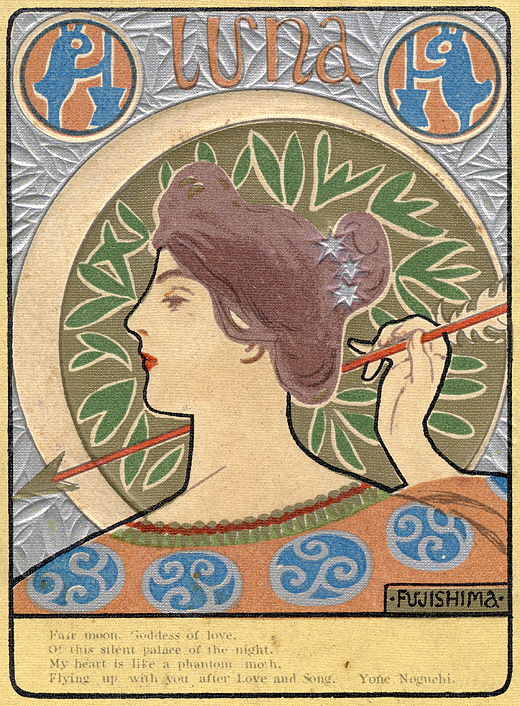

藤島武二

明治38年(1905)、『明星』のデザイナーでもあった藤島武二(1867-1943)は『三光』という連作ポストカードを発表しました。その中の『月 Luna』は、『黄道十二宮』からインスピレーションを得たと考えられます。

『三光』の『月』を見ると、単純に形だけまねたのではなく、『黄道十二宮』のデザイン細部までよく理解していたことをうかがわせます。同時に、藤島武二がカレンダーや装飾パネルの『黄道十二宮』を実際に見たのでなく、『ラ・プリュム誌

La Plume』からアイデアを得ていることがわかります。

横浜・三重・天童・熊本・名古屋・京都・福岡・広島を巡回しているチェコ人コレクターの「ミュシャ展」では「ポスター 黄道十二宮」というものを展示しています。しかし『黄道十二宮』にポスターはありません。これはラ・プリュム社のカレンダー『黄道十二宮』のカレンダー部分と社名を切り取った残欠で、ポスターとするタイトルは間違いです。

『黄道十二宮』は、美しい女性の横顔に人気があります。しかしこの作品でもっとも重要なのは「カレンダーの枠」です。ミュシャはカレンダーに注意が向くよう左右に「太陽」と「月」、「ヒマワリ」と「ケシ」を配しています。「ヒマワリ」は「昼」をあらわし、「ケシ」は「夜」の象徴です。そしてカレンダーへ視線を運ぶために流れる「髪」を描き、作品に目をひく仕掛けとしてアイキャッチャーの豪華な宝飾で飾った女性の横顔を描きました。イヤリングもネックレスも視線を導く仕掛けとしてデザインしています。『黄道十二宮』の人気が高いのは、ミュシャの戦略が成功しているからです。

『黄道十二宮』は最初はシャンブノワ・リトグラフ工房用、続いてラ・プリュム芸術出版社用の1897年のカレンダーでしたが、翌年以降カレンダーの役割が終わった後も人々はそのまま「美しい絵」を飾り続け、飾るために求めました。

美しい絵、美しい女性に魅力を感じて飾りたいと思うのは自然な心です。しかし、美術館や展覧会では一部が切り取られた残欠であって完全な作品ではないことを明示しなければなりません。ほんの少し調べれば防げるタイトルの間違いを放置してそのまま展示するなど美術館にあり得ないことです。

チェコ人コレクターの「ミュシャ展」では残欠やタイトル間違いだけでなく、贋作、偽造サイン、ミュシャでない絵や工芸品、複製品などを多数展示しており、たいへん残念な展覧会です。

※ こちらをクリックすると

「贋作で知るミュシャの魅力」に移動します。