画像が多いため表示に時間がかかることがあります。

ミュシャ オリジナル作品

「ミュシャ展」が各地でさかんに開かれており、ミュシャ・ファンにはありがたいことです。しかし、横浜・三重・天童・熊本・名古屋・広島・福岡・京都を巡回しているチェコ人コレクターの 「ミュシャ展」

では、贋作や模写、複製品を「ミュシャ・オリジナル」と偽って数多く出品しています。

美術館や展覧会にあってはならない問題ですが、一方で「贋作」を通してミュシャがどのような画家なのかや、コレクターやファンがミュシャをどのように見て理解しているかを考える興味深い機会でもあります。ここでとりあげるのは展覧会出品の「贋作」からほんの一部ですが、「ミュシャの魅力」

は何かを 「贋作」 を通して探ってみましょう。

名作、優品を持つより、贋作や不良品を含んでいないことがコレクションには決定的に重要で、贋作・不良品はコレクションの質も価値も毀損します。コレクターだけでなく、展覧会の企画構成にかかわるキュレーター、レジストラー、巡回展を開催する美術館と担当学芸員、主催者の姿勢、資質が問われます。

ミュシャの人気上昇につれ、1980年代には世界的オークションが贋作を出品することがあり、作品価値のない複製リトグラフをミュシャ財団が「再創造」と呼んで高額販売しはじめた1993年以降、「複製品」を「オリジナル」と詐称する 「贋作」 が出回るようになりました。今回のチェコ・コレクター展が贋作を多数展示しているのも近年のミュシャ人気の残念な反映といえます。

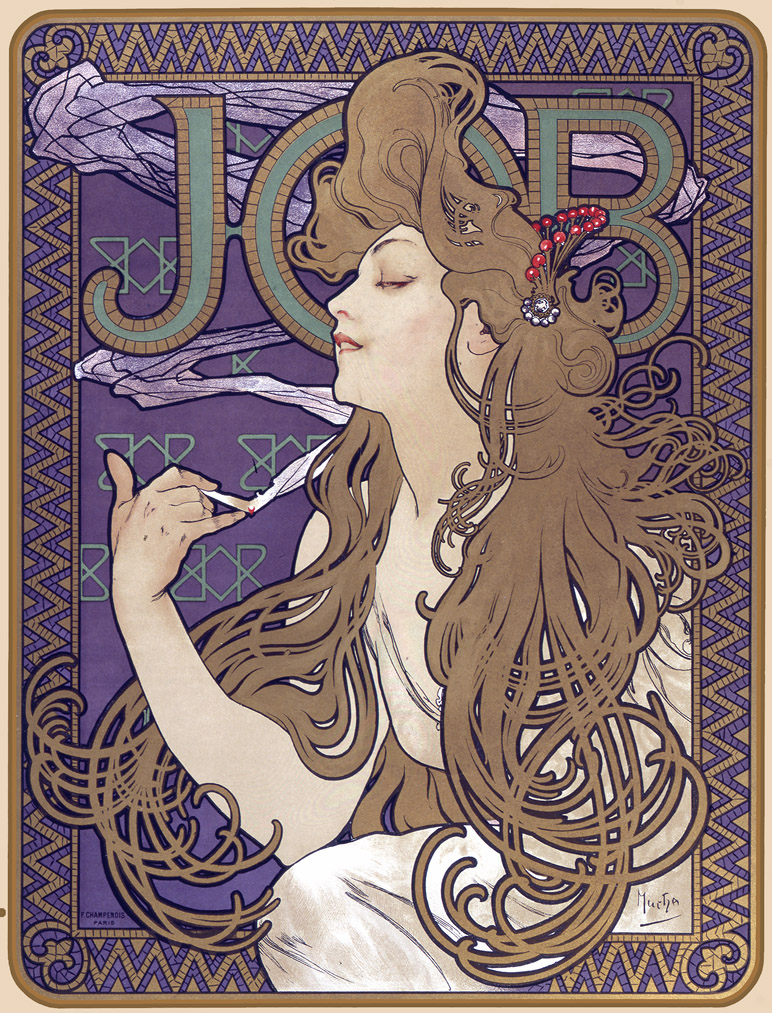

ミュシャは、「花と女性」を意味もなく飾る凡庸な画家ではありません。ミュシャの「髪」には意図と役割があり、奔放に見えて見事なバランスを保っています。しかし贋作の髪は乱雑で抑制がなく、デザイン意図もなく不自然で、のたうつ蛇のような不快感があります。このような下手で愚かな絵はミュシャには、幼少期から晩年まで1点もありません。チェコ人コレクターの展覧会で「唯一無二のオリジナル作品」としているグループは、ほとんどが贋作、ニセモノです。

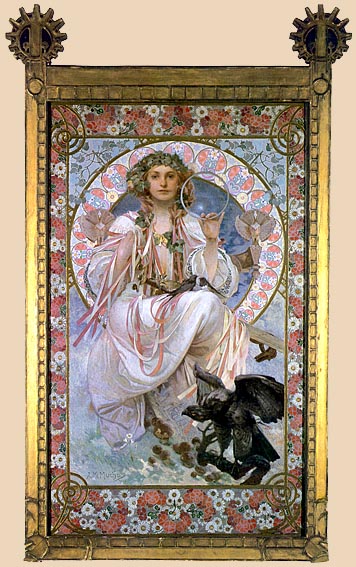

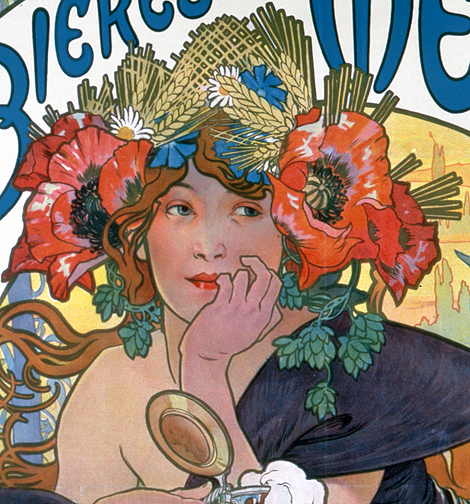

ミュシャ作品にはメッセージ性とそれによる品位があります。しかし贋作にメッセージなどないのはもちろん、ポーズ、手指、頭のヒナゲシ、スコップのような手鏡は、どれも品悪くデッサンがくずれ、バランスを欠いています。汚く濁った色彩、劣悪なカンバスと併せて、ミュシャが描く絵ではありません。

「額縁もミュシャ・オリジナル」と解説していますが、このように無意味で平凡な額はミュシャにはありません。オリジナルの額は、どれも絵画と一体でメッセージを伝えるユニークなものです。

贋作にはミュシャの緊密な画面構成は見られず、絵の具の塗りムラ、雑然とした画面を見るだけで素人の絵とわかります。自然観察すらできていない稚拙な図案化はミュシャにはあり得ません。サインも偽造です。

ヒナゲシ(コクリコ)は、フランスでもチェコでも国土をあらわす花とされています。『ムース川のビール』、『LUビスケットのラベル』はフランスをあらわし、『チェコ周遊旅行写真集』の表紙ではチェコの土地を象徴しています。「ヒナゲシ」を描くときミュシャは細心の注意で作品にしています。

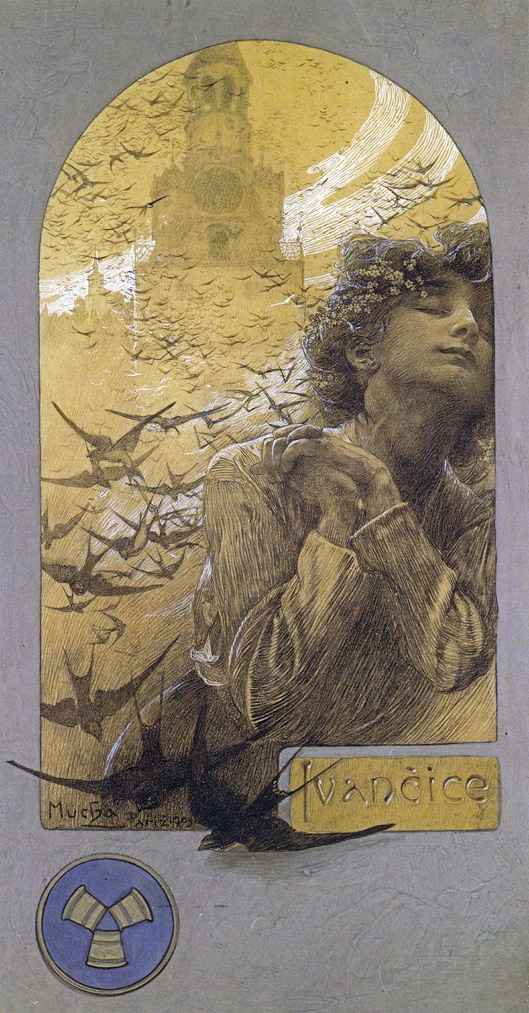

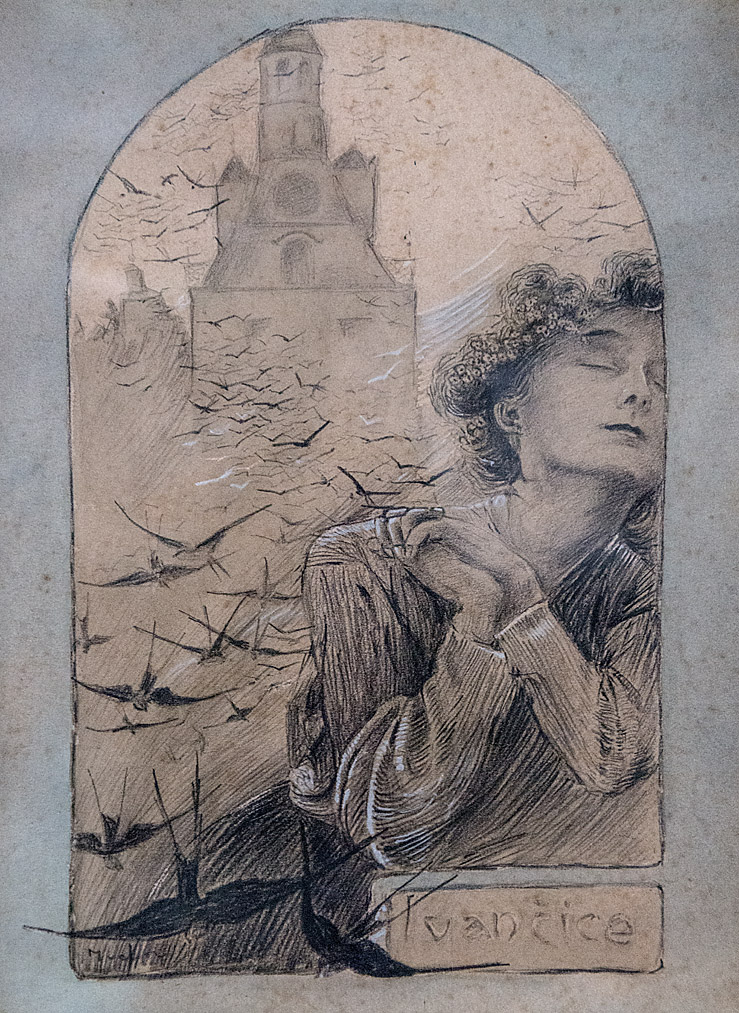

イヴァンチッツェ・ミュシャ記念館には、ミュシャが18才で描いた『塔』のスケッチがあります。

18才のミュシャは、ブルノから戻って父の配慮で裁判所書記になりましたが、役人には不向きと自覚してプラハの美術学校入学を希望するも 「才能が十分でない」

という理由で受験すら許されませんでした。

書記の仕事に戻りますが、 訴訟資料を「わかりやすくするため」に絵で描いたのが問題になって裁判所をクビになり、新聞広告で知った舞台美術工房に職を得てウィーンに向かう大きな転機にありました。

希望と不安のなかで向き合ってスケッチした『塔』です。

贋作 現代の販売品

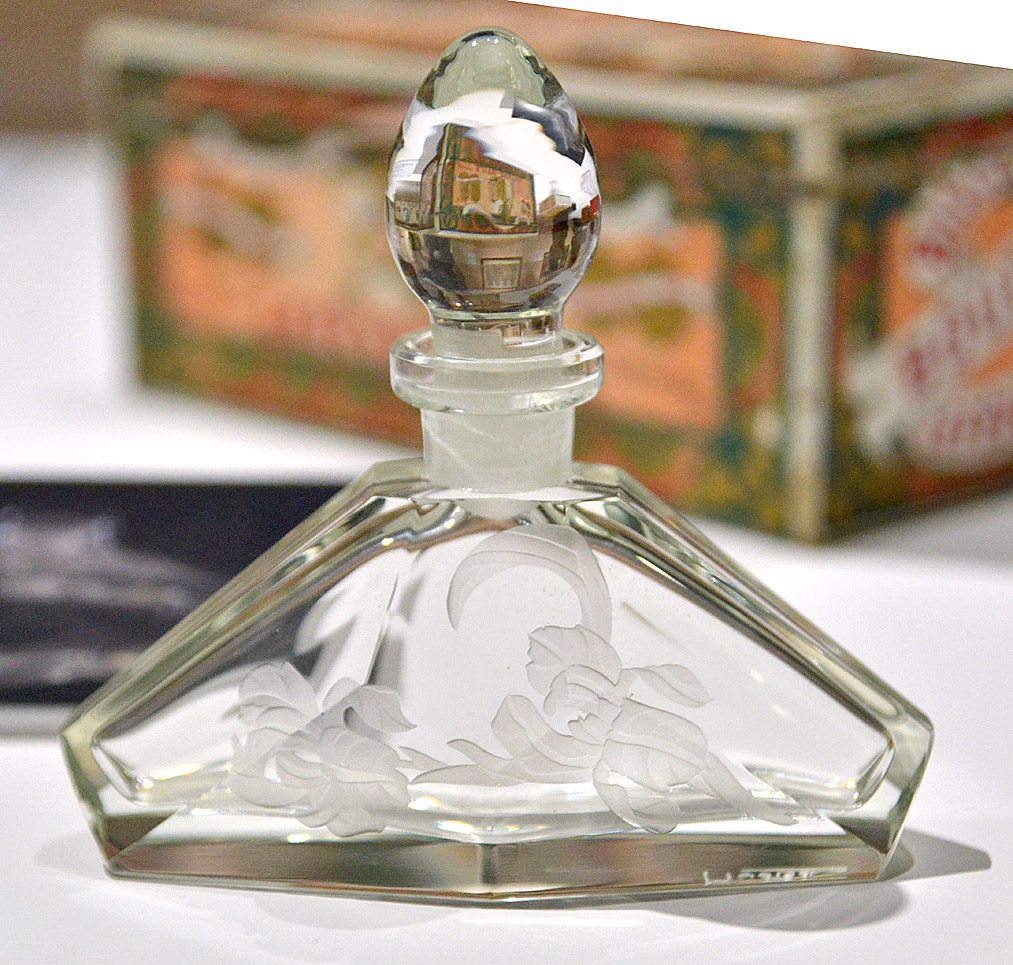

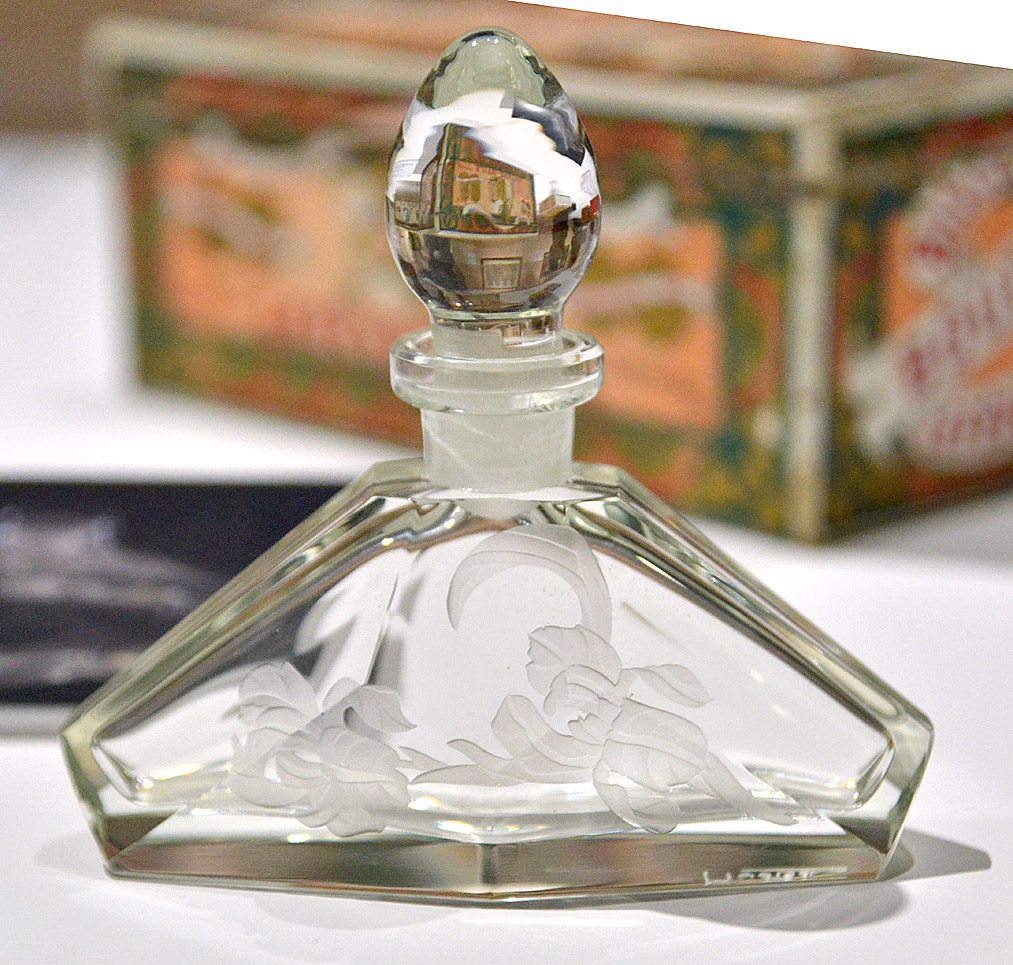

「香水瓶 二輪のアイリス」

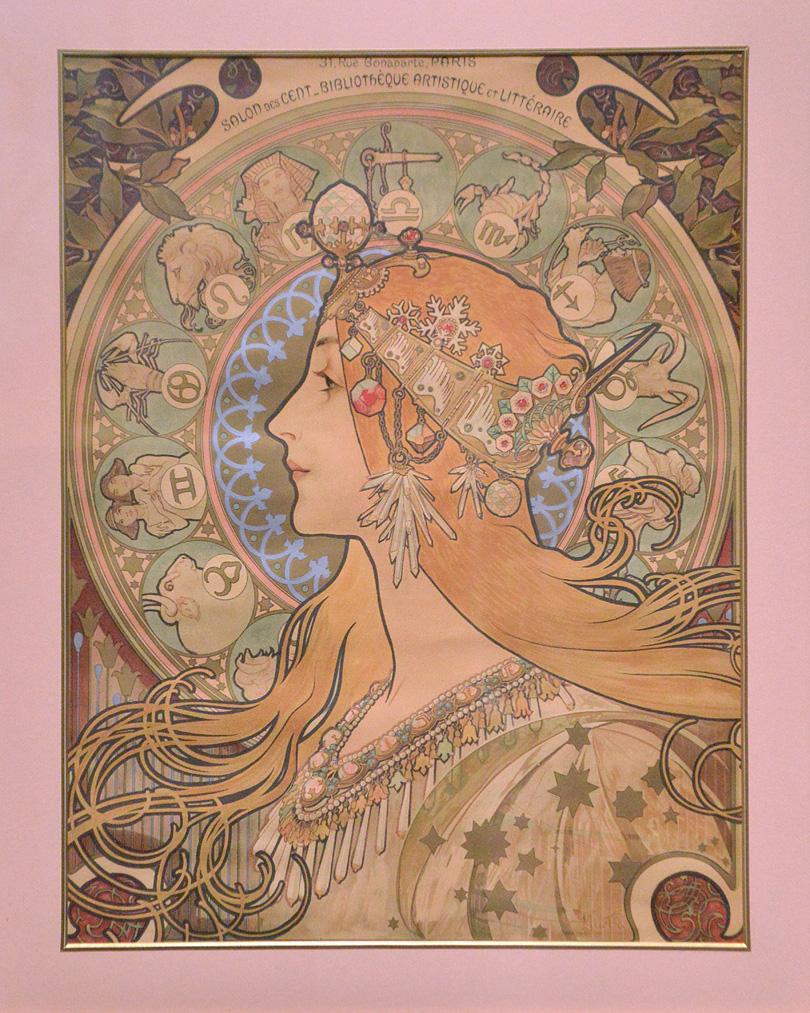

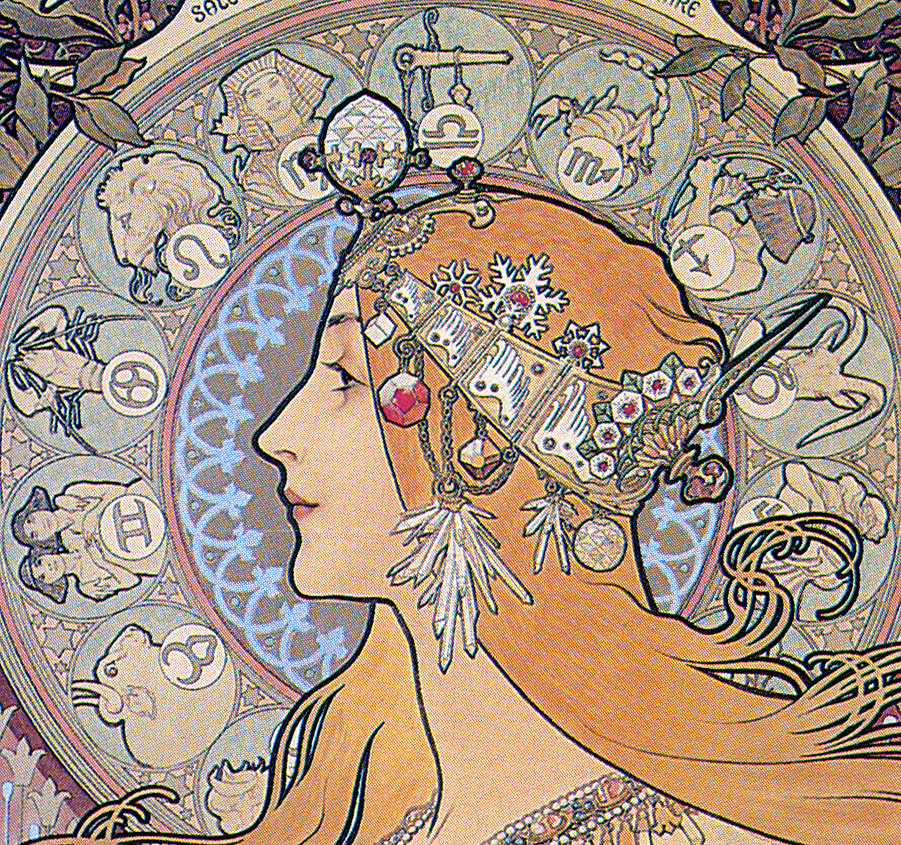

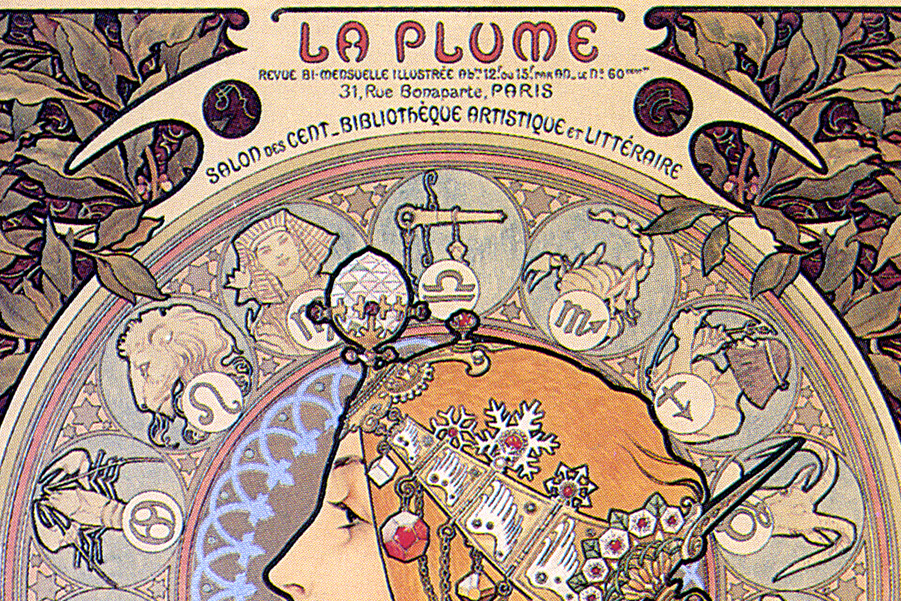

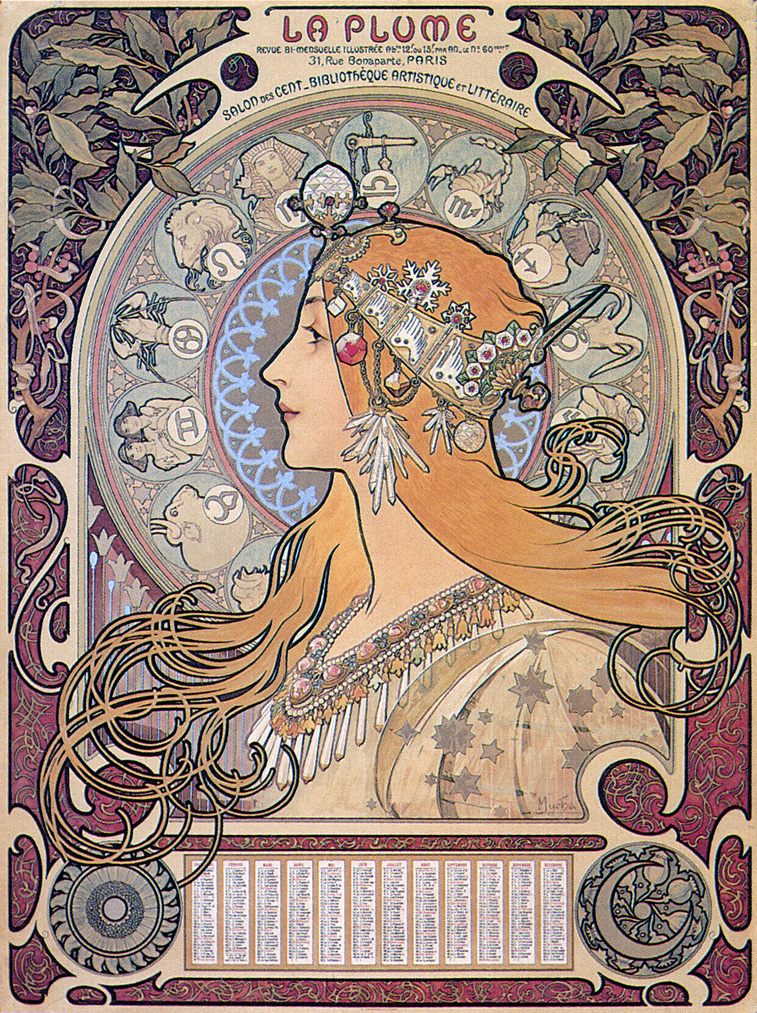

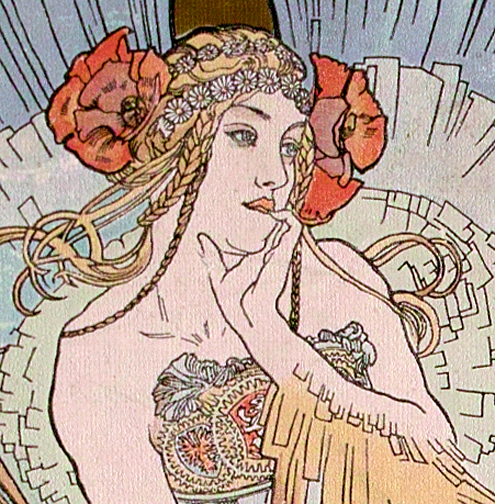

タイトルを「ポスター 黄道十二宮」としていますが、『黄道十二宮』にポスターはありません。

『ラ・プリュム社のカレンダー 黄道十二宮』が正しいタイトルですが、さらに展示品は、主要部を切り去った「残欠」なので、不完全であることを明示しなければなりません。カレンダーの主要部と上部の文字部分が欠けています。調べれば簡単にわかることですが、美術館が作品の調査・点検を怠り、無知なコレクターのまま「ポスター」と表示してしまったのでしょう。

『黄道十二宮』は美しい横顔に人気があります。しかしこの作品でもっとも重要なのは切り去られたカレンダー枠です。

ミュシャは見る人の注意がカレンダー部分に向くよう、枠の左右に「太陽」と「月」、「ヒマワリ」と「ケシ」を配しています。「ヒマワリ」は昼、「ケシ」は眠りをあらわし夜の象徴です。そして視線をカレンダーへ導くために流れる髪を描き、イヤリング、ネックレスをデザインし、作品自体に目を引きつける仕掛けとして横顔の女性をアイキャッチャーに描きました。『黄道十二宮』の人気がこれほど高いのはミュシャのデザイン戦略が成功しているからです。

『黄道十二宮』は、最初はシャンブノワ社の、続いてラ・プリュム社1897年用カレンダーでしたが、翌年になってカレンダーの役目が終わったあとも、人々はそのまま美しい絵を飾り続け、飾るために求めました。

美しい絵、美しい女性に魅力を感じて飾りたいと思うのは、ミュシャ・ファンには自然なことです。しかし、美術館や展覧会では、本来の完全な作品でなく主要部を欠いた残欠であることをことわり、さらに、デザイン意図やミュシャ本来の考えが来場者に伝わるよう展示しなければなりません。

作品のバランスを欠く「残欠」であっても、『黄道十二宮』 の最初期オリジナルに触れる貴重な機会です。美術館として正しく調査する姿勢が少しでもあれば間違いを防ぐことができた以上に、ミュシャ・ファンを作品の魅力へ導く絶好のチャンスにもなったでしょう。たいへん残念です。日本では作品点検や作品によるコミュニケーションを学芸員養成課程で学ぶ機会がほとんどなく、点検手順さえわからない学芸員が多いため、これも仕方ないのかもしれませんが...。

「香水瓶 二輪のアイリス」は、ミュシャとは関係なく現代に作られた工芸品であって、1901年製ではありません。瓶の造形も、アイリスのデザインもミュシャではありません。

瓶の底に刻まれているサインは、1992年以降に設立したミュシャ財団のロゴに酷似しており、ロゴを写したか、あるいはミュシャ財団の販売品だったかもしれません。ガラスの質、グラビュールの様子とも20世紀初頭のものではありません。

贋作ブローチには、ミュシャらしい動きのある装飾性も品位も見られません。

アール・ヌーヴォー期の工芸には、アール・デコとは異なる特有の機能性合理性がありますが、そのような理解もない単調な造形です。

贋作というより、粗悪な土産品を、ミュシャを知らないコレクターとキュレーターがミュシャ作と思い込んで持ち込み、美術館側も、点検、確認を怠って展示してしまったことによる間違いでしょう。

贋作

「ブローチ 少女と真珠」

贋作

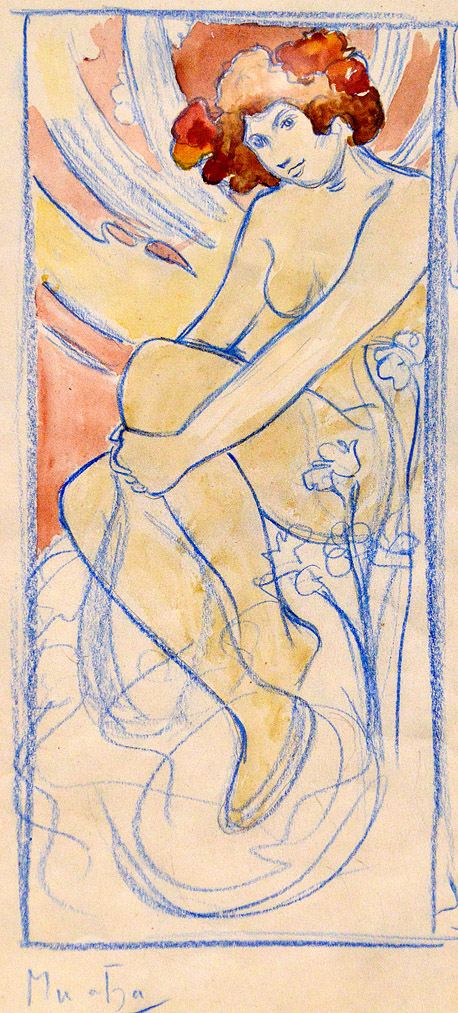

「水彩画 四季:春の習作」

プラハで開催した 「ヤルミラ・ミュシャ・プロツコヴァーによるミュシャ オリジナル・デザインの現実化( Realization)展」 (2009年 チェコ、クロムニェジージュでも開催)

左 ヤルミラさんの 『菊をデザインしたブローチ』 中 『装飾資料集』 のアクセサリー展示コーナー 右 会場のパネルから ヤルミラさんとミュシャの写真

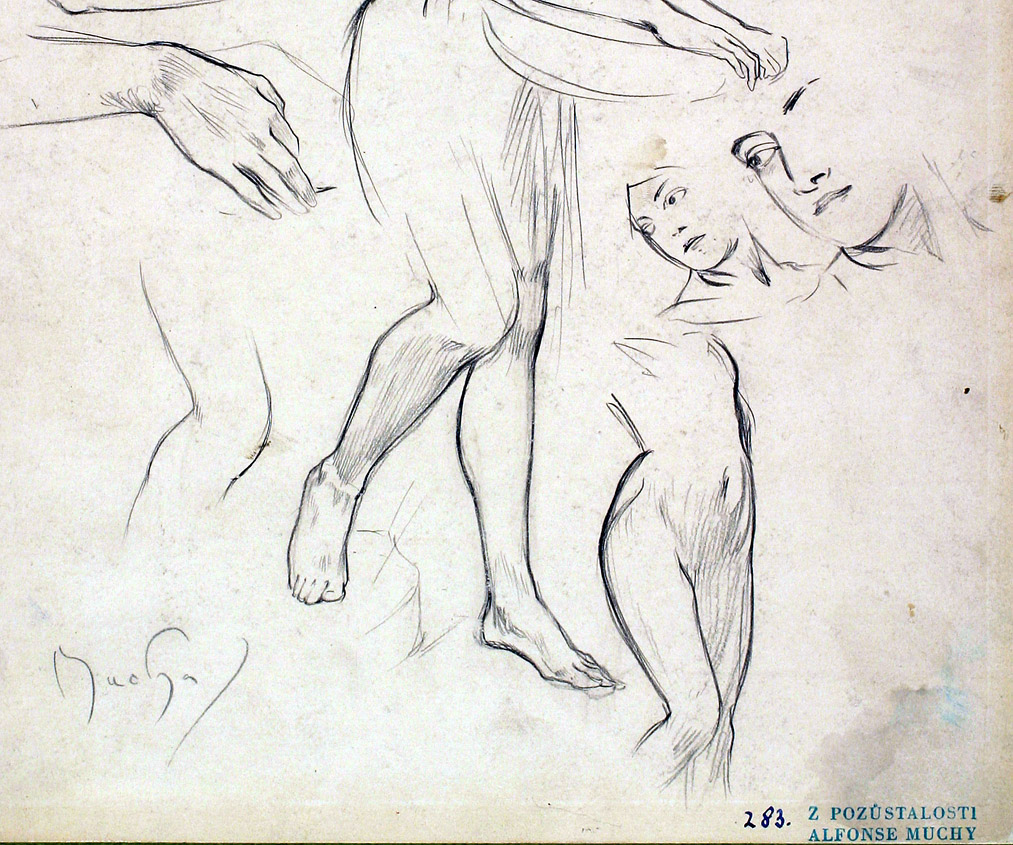

左側はチェコ人コレクター展出品の贋作、右がミュシャのオリジナル・デッサンです。

オリジナルは春夏秋冬4点の連作デッサンでモラヴィア国立美術館 (Moravská galerie v Brně) が所蔵しています。日本でも1983年、1989-91年開催の「ミュシャ展」で展示したのでご覧になった方も多いでしょう。

贋作の生硬な描線はミュシャの描く線ではなく、構図のバランス、水彩の筆づかい、品位、どれをとっても素人の稚拙な模写で、ミュシャではありません。贋作の様子からモラヴィア国立美術館の「ミュシャ展」(2009年開催) 図録を写したとわかります。

ミュシャ・ファンの悪意でない模写が無知なコレクターに渡った可能性も考えられますが、模写を真作として扱うと贋作になります。

ポスターや装飾パネルに人気がありますが、ミュシャの素描、とくにパステル・ドローイング類は非常に優れており、特筆すべきジャンルです。

習作や下絵であれパステル画であれ、ミュシャの描線は柔らかく、一見茫洋とかすんでいるようでいて、細心の注意を払った自然の観察と深い洞察にもとづく的確な描画は、デッサン力に卓越したミュシャならではの奥行きのある表現で、他の誰にも真似できるものではありません。

タイトル間違い 残欠(作品の一部)

「ポスター 黄道十二宮」

『ジョブのポスター』 (部分)

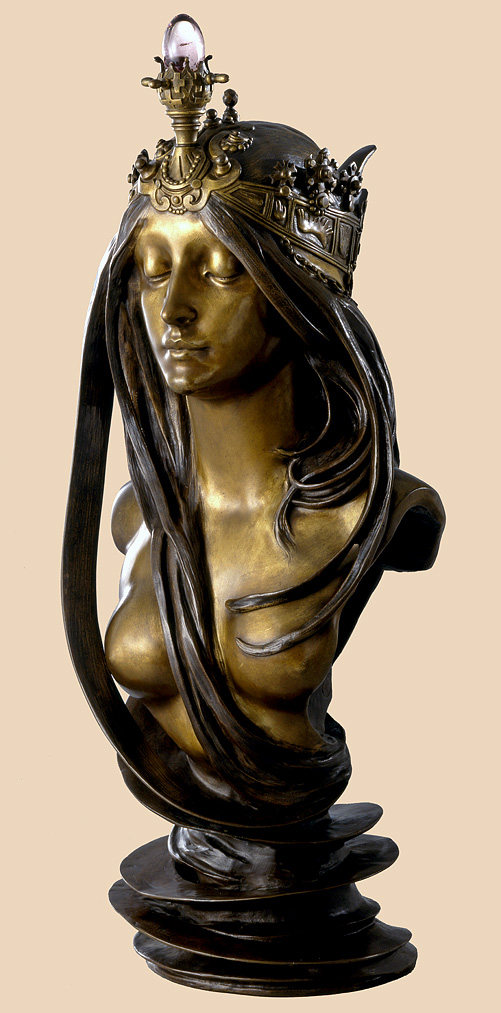

オリジナルではない模倣品

「花瓶 ビザンティン風の頭部」

オリジナルではない複製品

「装飾皿 ビザンティン風の頭部」 左 ブロンド 右 ブルネット

贋作 サイン偽造

「素描 上着を縫う少女」 (部分)

右側 「素描 テレザ・トラブル」にある 偽造サイン

左側 「素描 テレザ・トラブル」にある 偽造サイン

贋作はどちらも安っぽい装飾販売品。造形も素材も技術も劣悪です。ミュシャのオリジナル・デザイン彫刻がもつ象徴性テーマ性の魅力は、もちろん見られません。

ミュシャ オリジナルデザインの胸像

『ラ・ナチュール (自然)』 土居君雄コレクション

現在のイヴァンチッツェ聖母被昇天教会塔 写真

ミュシャが18才で描いた 『聖母被昇天教会の塔』

モラヴィア国立美術館

オリジナル

『黄道十二宮』 のカレンダー

(ラ・プリュム芸術出版社 版)

模造品 作者の間違い

「ボタン 演劇「鷲の子」のサラ・ベルナール」

「サラ・ベルナールが『鷲の子』の舞台で実際に身につけたボタン」 と解説していますが、『鷲の子』舞台衣装のボタンは白い布でくるんだ 「くるみボタン」

です。金属ボタンは使っていません。

サラ・ベルナールの写真、ポスター、ポストカード、いずれもボタンは白です。1900年の舞台だけでなく、1901年にモード・アダムスが再演した時もボタンは白でした。ただ、カフスボタンは、サラもモード・アダムスも、金メッキの金属製をつけています。

展覧会出品物は、『鷲の子のカフスボタン』のデザインをのちに模造してボタンに仕立てたものです。サラ・ベルナールが実際につけていたものではなく、模造品をミュシャ作と偽れば贋作になります。

模造ボタンに限らず、作品タイトル表記を見ると、タイトルの付け方、題箋学 (作品タイトルの考え方=作品の見方、捉え方) など 美術館の基礎をコレクターも展覧会構成者も身につけていない様子が随所に見られます。ただ、学芸員養成の過程でそのような基礎・基本を学ぶ機会が日本ではほとんどないため、これもやむを得ないとは言えるのですが。

左 『鷲の子』 舞台衣装を着けたサラ・ベルナール (写真)

右 『鷲の子』 でサラ・ベルナールがつけていたカフスボタン オリジナル

ミュシャのオリジナルデザインの額

左 『スラヴィア』 プラハ国立美術館

右 『ジャンヌダルク』 メトロポリタン美術館

贋作

「生まれ故郷 イヴァンチッツェの思い出」 (部分)

『イヴァンチッツェの思い出』 オリジナル (部分)

『イヴァンチッツェの思い出』 オリジナル

モラヴィア国立美術館

オリジナル 『黄道十二宮』 (部分)

カレンダー枠へ目を導く 「髪」 の流れ

オリジナル 『黄道十二宮』 (部分)

文字をカットしているためポスターと誤解したか

オリジナル 『黄道十二宮』 (部分)

カレンダーに注目を誘う横顔と宝飾

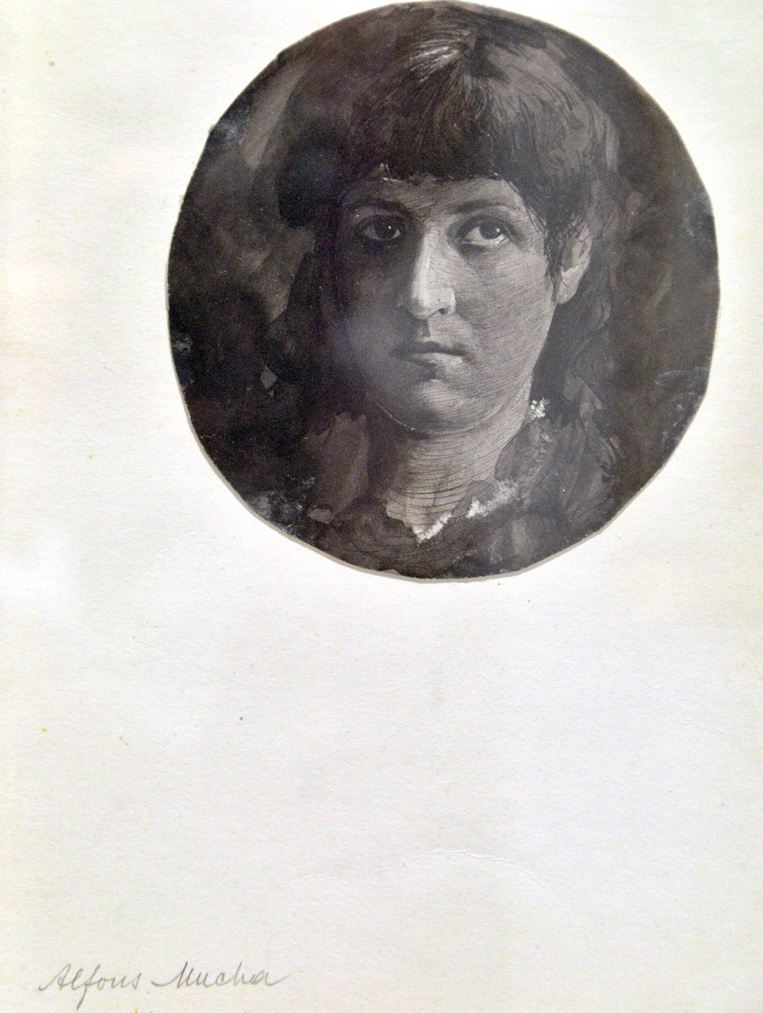

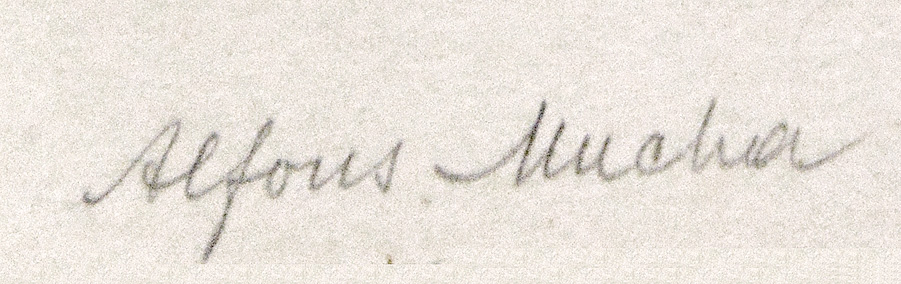

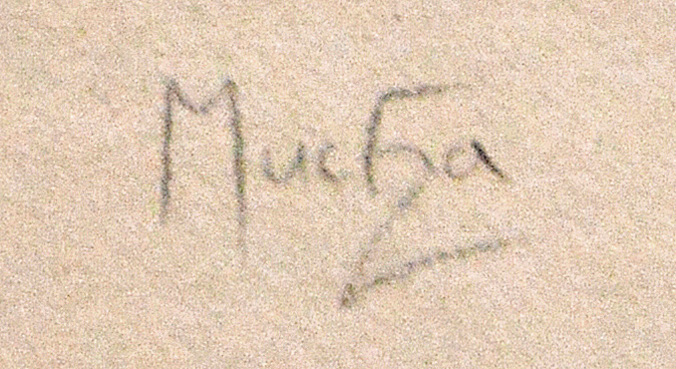

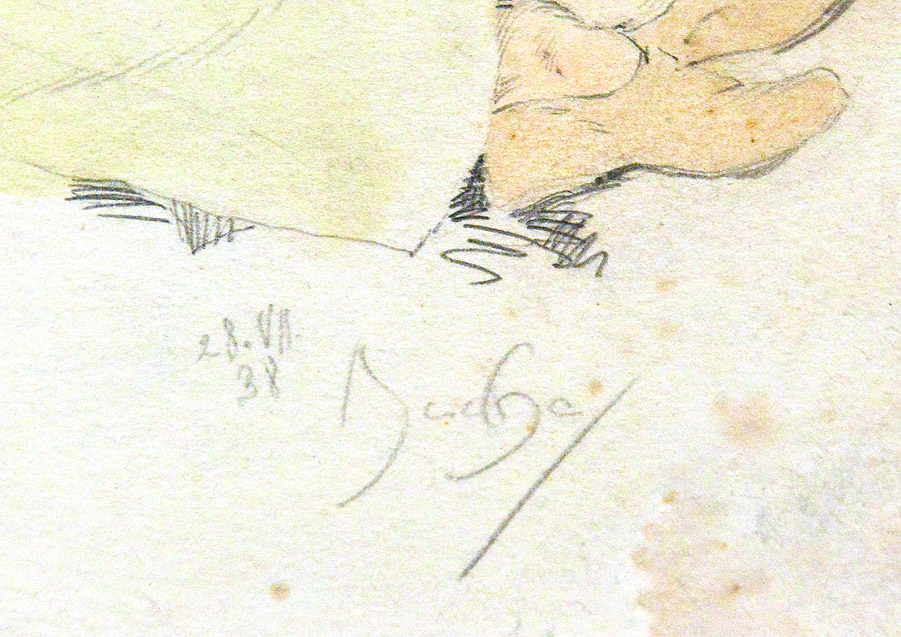

ミュシャ オリジナルのデッサンとサイン (部分)

土居君雄コレクション

『鷲の子 L'Aiglon』 のサラ・ベルナール (ポストカード 部分)

『鷲の子 L'Aiglon』 のポスター サインはあるがミュシャ作ではない。

『スラヴィア』 (部分) プラハ国立美術館

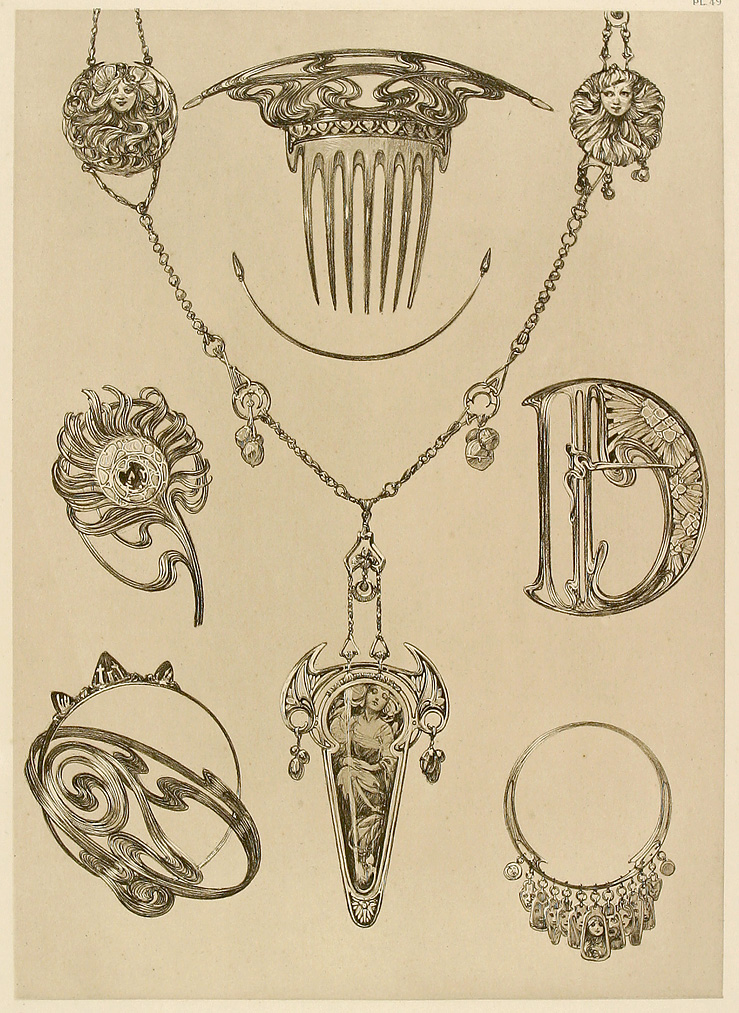

ミュシャ オリジナルデザイン G.フーケ作のブローチ

『遠国の姫君 メリザンドのサラ・ベルナール』

ヘッセン州立博物館

ミュシャ オリジナルデザイン A.トルフィエル作

『遠国の姫君のメリザンド』

贋作 サイン偽造

「素描 テレザ・トラブル」

贋作 サイン偽造

「素描 テレザ・トラブル」

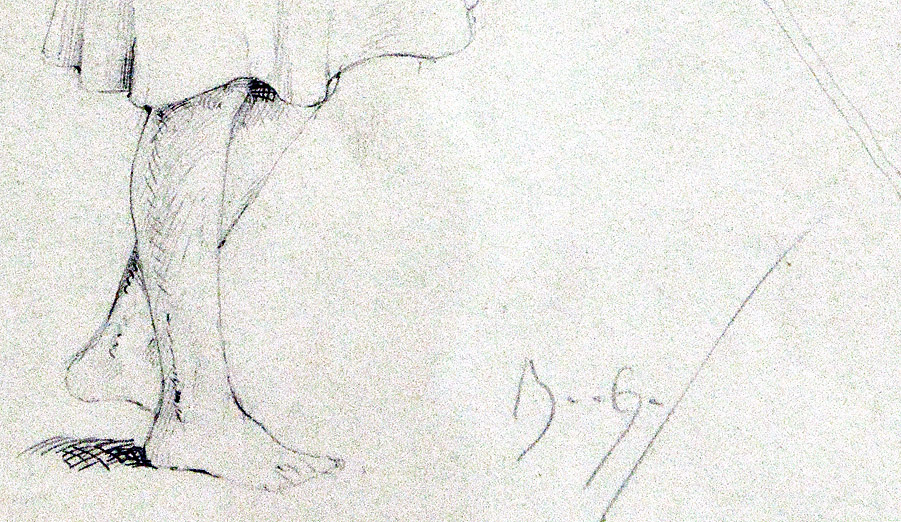

「干し草をかき集める少女」と「上着を縫う少女」、どちらもミュシャではない贋作です。

ミュシャは日常の光景を意味もなくスケッチする画家ではありません。ミュシャの素描は動きがあって表情も豊かです。一本の線やわずかな陰影で立体感をあらわし、贋作のように無表情で動きの乏しいものはありません。贋作の影の描き方はミュシャにはない、初心者のものです。

似せたつもりを隠そうとしてか、偽造サインは雑で不自然です。

贋作

「彫刻 春 胸像」

作者・タイトル・制作年代の間違い

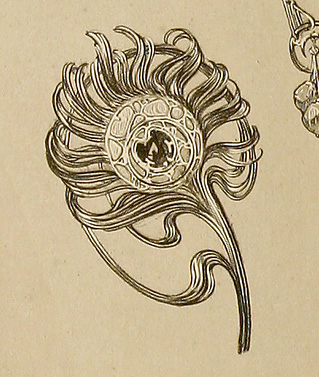

「ブローチ アザミ」

「アザミ」ではなく「菊をデザインしたブローチ」。ミュシャ・デザインによる現代の工芸です。作者、タイトル、制作年代、すべて間違っています。

ミュシャの息子イジー(Jiří Mucha 1915-1991)は、彼の娘でミュシャのただ一人の孫ヤルミラの造形作家としての才能を認め、父アルフォンス・ミュシャがデザインだけを残した装飾品や食器などの現実化(Realization)計画を2人で進めました。計画進行中の1991年にイジーは亡くなりましたが、ヤルミラさんは計画を今も継続しています。日本でも、2017年には東京六本木のミュシャ展会場と駐日チェコ大使館チェコ・センターで成果の一部を展示公開しました。

この計画でヤルミラさんが現実化した作品の一つがこのブローチで、2009年プラハとクロムニェジージュで開催したヤルミラさんの展覧会で展示していました。もちろん、タイトルは「アザミ」ではなく『菊をデザインしたブローチ』とチェコでも日本でも明記し、『装飾資料集』デザインの現実化を明らかにしています。この後にコレクターの手に渡ったのでしょう。劣悪な保管のせいなのか、わざと古色をつけようとしたのか、以前はなかった汚れが目立ちます。

「ブローチ アザミ」ではなくて、ヤルミラさんが現実化した『菊をデザインしたブローチ』であって、1900年のミュシャ作ではありません。正しくは、「ミュシャ・デザインによるヤルミラ・ミュシャ・プロツコヴァー Jarmila Mucha Procková さんの作品 『菊をデザインしたブローチ』」です。

正当な「作品」で、ミュシャの造形デザインを知る機会ですが、偽って「1900年ミュシャ作 ブローチ アザミ」とすると美術館、学芸員の無知と不勉強による間違いでも「贋作」になってしまいます。

ミュシャ オリジナルデザインの胸像

『フーケ宝飾店の彫刻』 カルナヴァレ博物館

贋作

「生まれ故郷 イヴァンチッツェの思い出」

チェコ・コレクター「ミュシャ展」には「生まれ故郷 イヴァンチッツェの思い出」があり、これも模写を真作と詐称する贋作です。

オリジナルはモラヴィア国立美術館(Moravská galerie v Brně) 所蔵で、ふだんはイヴァンチッツェ市のミュシャ記念館に展示しており、個人の所有物ではありません。

背景に見える「イヴァンチッツェ教区聖母被昇天教会塔(鐘楼)」は、イヴァンチッツェ市のシンボルというだけでなく、外敵の来襲から護る11、2世紀の望楼を教会の鐘楼にした歴史があって、9世紀頃から町の歴史とともにあったムハ(ミュシャ)一族らイヴァンチッツェ市民の誇りであり、塔のすぐ前で生まれ鐘の音を聴いて育ったミュシャにとって、人生の節目ごとに向き合ってきた、まるで自分自身を映す鏡のような大切な存在でした。

ミュシャは『イヴァンチッツェ地方展のポスター』、『スラヴ叙事詩』の『クラリッツェ聖書の印刷』などに「塔」を繰り返し描いており、ミュシャ個人の思い出から町のシンボル、さらにチェコの歴史の栄光と挫折をあらわす象徴へ進化する様子がわかります。幼い時から「塔」を見上げて育ち、卓越したデッサン力を持つミュシャが大切な「塔」を雑然と実在と異なる姿に描くなどあり得ません。

「塔」の脇、遠景にも小さな教会堂が見え、オリジナルではそこに目が行くように描いています。イヴァンチッツェの歴史の重要な教会堂です。贋作にもそれらしいものを写していますが、「塔」を自分の目で見ていない贋作者は、遠景の教会堂とイヴァンチッツェ聖母被昇天教会の歴史も、ミュシャの構成意図も理解しないまま図録図版を模写しています。またオリジナルの「群れ飛ぶツバメ」はデザインの要なのですが、贋作者、コレクターは共にその意図・意味の理解ができていません。

ミュシャ オリジナル作品

『装飾資料集』から (部分)

贋作

「置時計 胸像 四季 春」

贋作

「水彩画 ヒナゲシ」

贋作

「油彩画 鏡を持つ少女」

ミュシャ・オリジナルの『ビザンティン風の頭部』リトグラフには周囲の装飾模様はありません。

装飾を周囲に加えたものやカレンダーに仕立てたものなど、5種類の販売用アレンジリトグラフをシャンブノワ社が1897年から1898年にかけて出版しました。それ以外、飾り皿に仕立てたものなどはすべて後世の複製品です。

ミュシャの人気を証す参考にはなりますが、美術館、展覧会や販売の場で複製品をミュシャ作品として扱うと贋作になってしまいます。

複製品や模倣物は、オリジナルにはない派手な装飾を加えたり、逆に重要な細部を手抜きして粗雑でアンバランスになる傾向があります。技術不足という問題もありますが、作品の意味への理解欠如とともに、販売目的で目立つように改変したり、利潤のためにコストを省いているのでしょう。

どちらもミュシャのサインではなく、もちろん絵もミュシャではありません。

ミュシャのサインを知らない人でも笑ってしまうレベルのお粗末な偽サインです。

贋作 サイン偽造

「素描 干し草をかき集める少女」

贋作 サイン偽造

「素描 干し草をかき集める少女」 (部分)

ミュシャ オリジナルリトグラフ 周囲に装飾をほどこしていない

『ビザンティン風の頭部 ブルネット ブロンド』

ミュシャ オリジナル

『装飾資料集』 から 『菊をデザインしたブローチ』(部分)

ミュシャ オリジナル作品

『装飾資料集』 から

贋作 サイン偽造

「素描 上着を縫う少女」